独家数据来了--超市供应商开复工情况调查

面对新冠肺炎疫情,在党和国家的周密部署,科学有效防控工作中,广大超市商品供应商虽受到不同情况影响,但也在有力有序的推进复工工作。

为给超市企业疫情期间的经营提供相应数据参考,制定相应采购计划,帮助企业尽快回复正常运转,中国连锁经营协会针对以往零供对接活动中合作过的商品供应企业做了相关复工情况调查,相应数据可供超市企业参考。

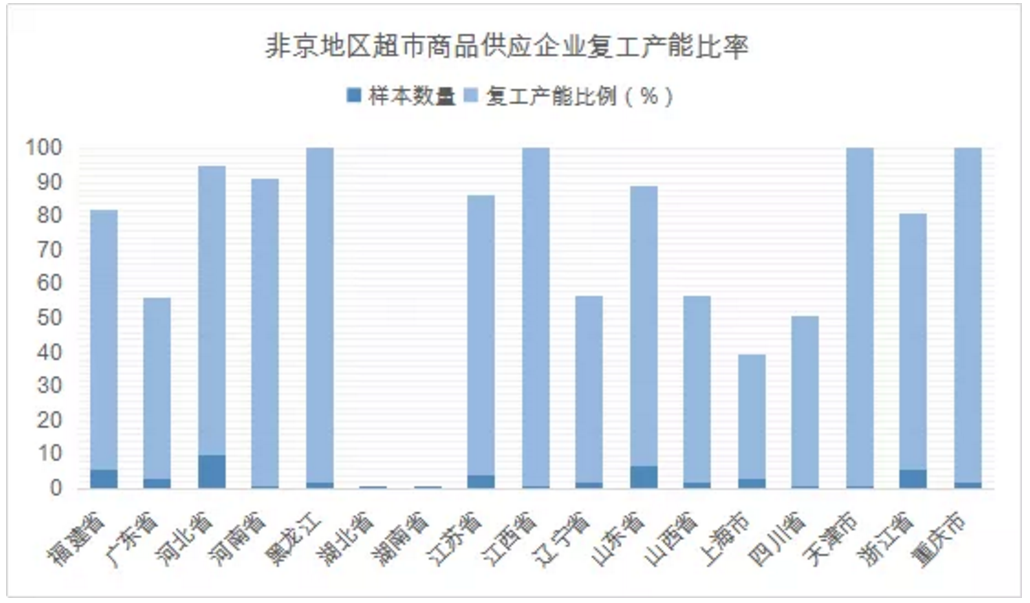

截止3月6日共收集北京地区样本188份、非京地区样本54份。商品涉及食品、生鲜、非食品三大品类,区域除北京外涵盖福建省、广东省、河北省、河南省、黑龙江、湖北省、湖南省、江苏省、江西省、辽宁省、山东省、山西省、上海市、四川省、天津市、浙江省、重庆市共计17个省份及直辖市。

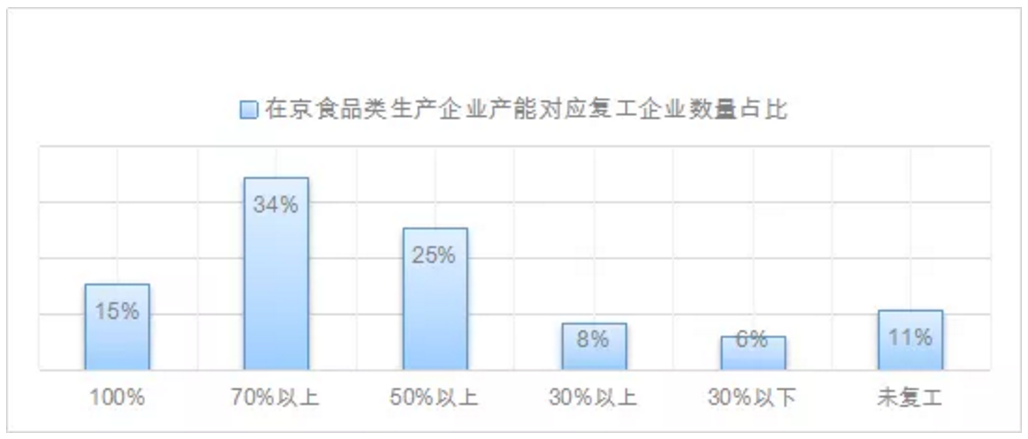

在京食品类生产企业中总体复工率达到89%,平均产能60%。最早复工时间1月26日,其中产能达到以往正常值100%的企业占比15%、达到70%及以上的占比34%、50%以上的占比25%、30%以上的占比8%、而不足30%的占比6%,未复工企业占比11%。

目前导致不能开工的原因主要受疫情影响员工接受隔离或不能返岗、正在等待政府复工审批流程以及物流交通等方面影响。

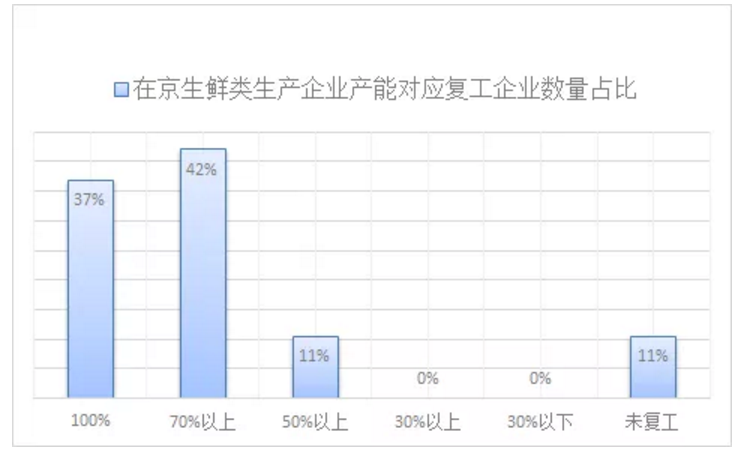

在京生鲜类生产企业中总体复工率也达到89%,平均产能77%。最早复工时间1月21日,其中产能达到以往正常值100%的企业占比37%、达到70%及以上的占比42%、50%以上的占比11%,未复工企业占比11%。

生鲜商品具有民生商品的特性,在保证人民基本生活上起到重要的作用,疫情期间受影响比例相对较弱,总体表现较强。但生产基地在北京之外的企业也存在受地方防疫管控措施、地方开复工政策、物流等方面影响。

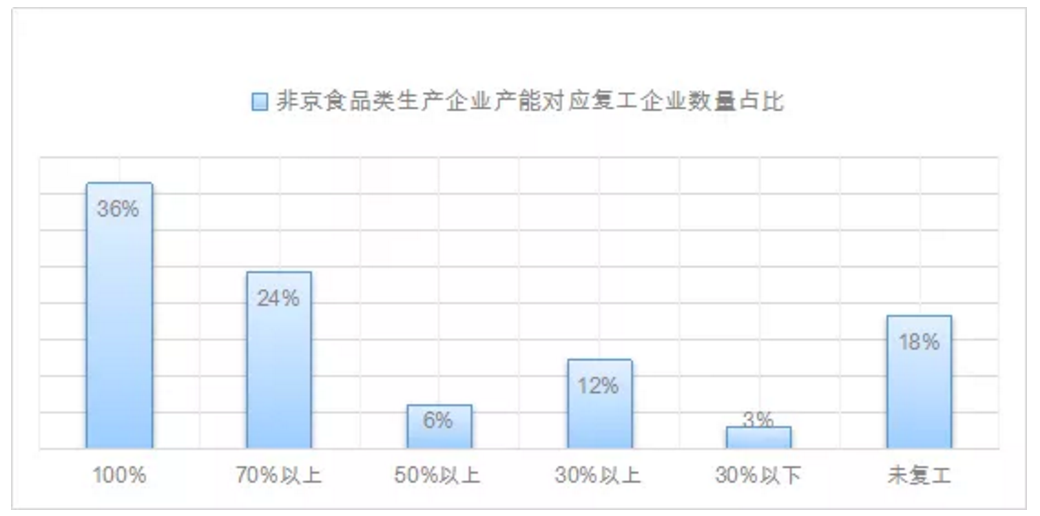

非京食品类生产企业中总体复工率达到81%,平均产能64%。最早复工时间2月4日,其中产能达到以往正常值100%的企业占比36%、达到70%及以上的占比24%、50%以上的占比6%、30%以上的占比12%、而不足30%的占比3%,未复工企业占比18%。

食品类企业中除地方防疫管控外,日配商品生产企业产能总体较高,属民生商品范畴的米面粮油等商品企业未受波折,但小部分企业由于疫情突袭造成年前备货不足导致了特殊时期经营上的相对损失。非民生类食品尤其是属年货商品范畴的生产企业均有不能程度的库存积压,对日后经营上造成比较大的压力。不能开工的企业问题大多为人员不能到位、需要居家隔离、地方疫情防控政策,物流未全部开放等方面影响。

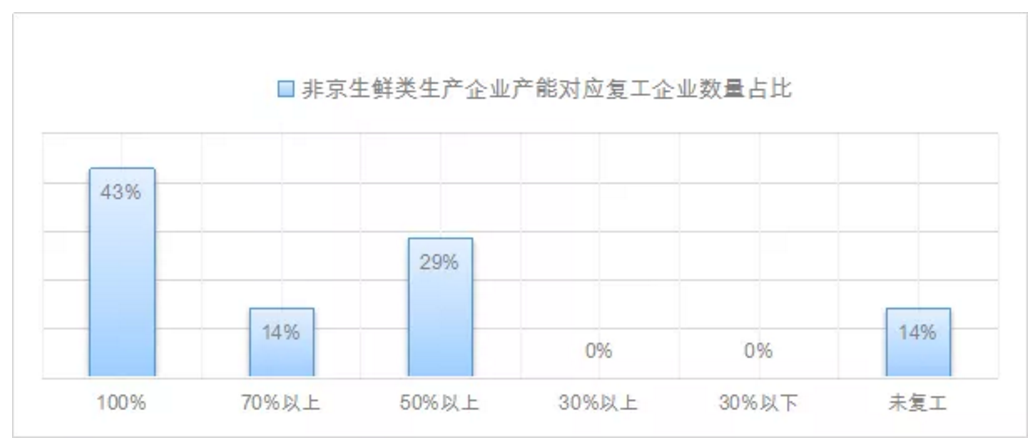

非京生鲜类生产企业中总体复工率也达到85%,平均产能67%。最早复工时间1月26日,其中产能达到以往正常值100%的企业占比37%、达到70%及以上的占比42%、50%以上的占比11%,未复工企业占比11%。

同样作为民生保供商品生产企业全国范围内相对其他品类企业在整体产能上占有一定优势,肉类及蔬果企业受疫情影响甚微,但受人员不能到位、地方防疫管控政策等方面影响不能开工企业占比不可小视。

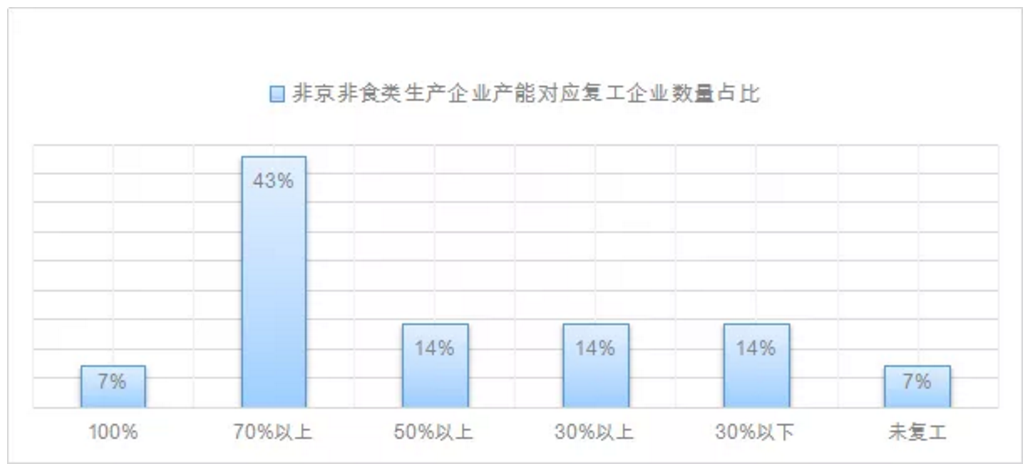

非京非食类生产企业中总体复工率也达到92%,但平均产能仅为57%。最早复工时间1月21日,其中产能达到以往正常值100%的企业占比7%、达到43%及以上的占比42%、50%以上的占比14%,30%以上的占比14%、而不足30%的占比14%,未复工企业占比7%。

非食品类企业中,家清洗护类商品受益于疫情,尤其是消杀、防护类商品维持较好的产能及效益,但受制于春节假期用工难、用工成本急剧上升以及物流停滞导致的配送范围受局限也造成了短时的成本增加。其他商品企业同样受地方防疫管控,未能或逐步复产,总体产能较为平均。

在非京区域中除湖北省属疫情重灾区,复工率较低外,不同省市复工率均有差异,不能复工的原因总结为员工不能到位接受隔离、等待政府复工批复、地方防疫管控严格、物流回复较缓等问题影响。但在国家大力扶持,保证经济迅速恢复正轨的各种举措下,整体趋势正朝着向好的一面发展。

已复工的企业中除防疫管控政策、非本地员工不能到位等原因外,上游供应链供应不足、物流恢复较缓例如包材紧缺、不能正常配货以及非民生商品的订单量锐减也成为了企业不能满负荷运转的重要原因。

超市企业是特殊时期保障市场供应,稳定物价的重要载体。从商品采购的层面,具有时效性的且符合时宜的商品及库存对于超市在特殊时期满足民生供应上显得尤为重要,因此在商品选品、品类管理和供应链的梳理上需根据供应商所在区域的疫情情况以及相应品类企业的产能做出合理的评估,避免进货价格过高或产能不足造成的货源不稳定及进货成本上升。此外企业还应研究制定面对不同灾害特性的采购应急预案,以备不时之需。

注:以上数据仅限中国连锁经营协会采购委员会及自有品牌委员会历年举办活动中合作的超市供应商范畴。数据样本有限不能代表全国整体情况,数据仅供参考。